鶴澤奏 ピアノリサイタル レポート

おかげさまで「鶴澤奏ピアノリサイタル ヘンデルからはじまるロマン派への流れ」 無事に終了しました。

ご来場いただいたお客さま、そして応援いただきました皆さま、本当にありがとうございました!

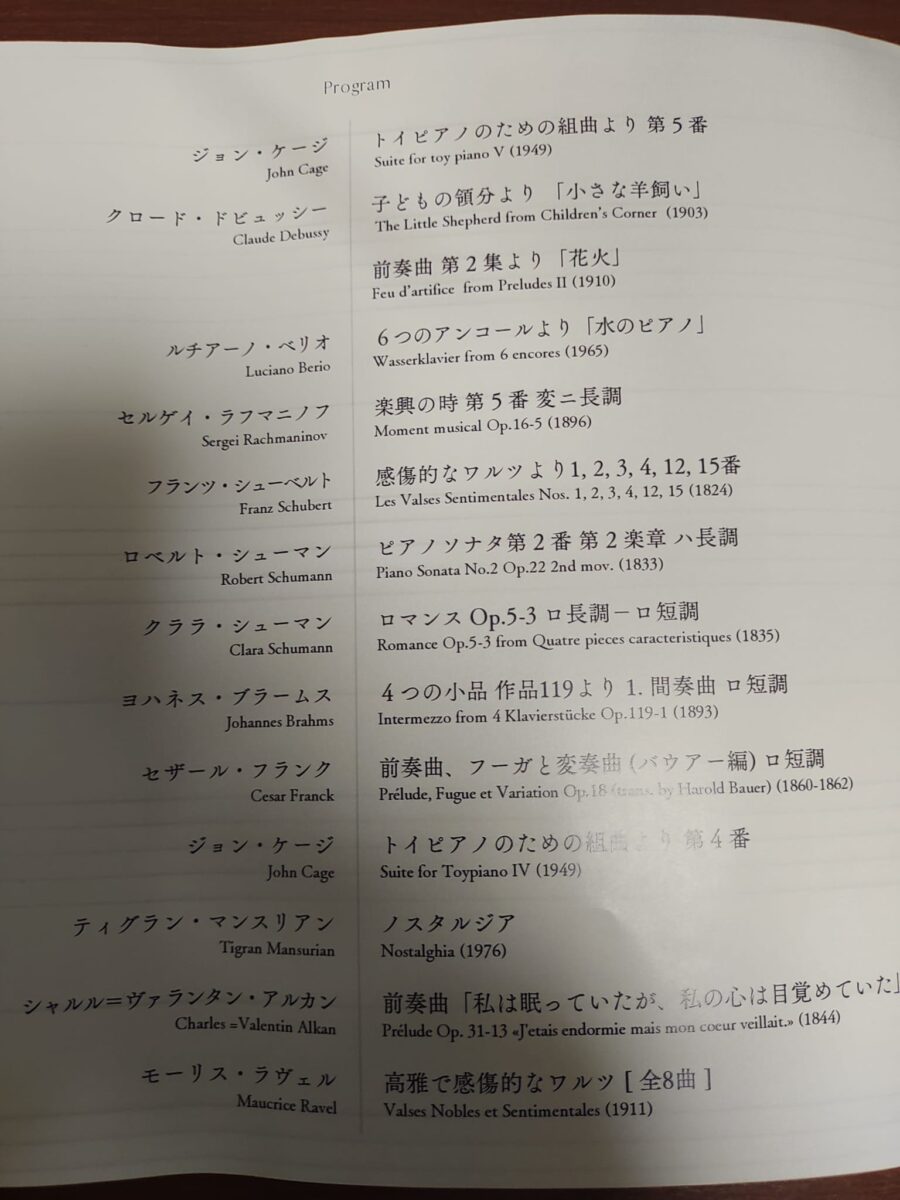

今回もまたこだわりのあるプログラムが、素晴らしい音楽家によって演奏されました。

貴重な演奏会だったと思います。

おいでいただきましたお客さまの生の声を、許可をいただき、ここに転載します。ぜひご覧ください。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

今日はめぐろパーシモンホールで鶴澤奏さんのリサイタル。珍しく2週連続でコンサートに出かけました…今後はしばらく多分なし。

さて、このタフな変奏曲が並んだプログラム(※1)…極めて個性的と言うか、18世紀初頭では異例の長さ(13分前後)であるだけでなく、異形ですらあるC.P.Eバッハの自由ファンタジーと、その難しさが客には伝わらない事で有名なブラームスでも、特に難曲とされるヘンデルの主題による変奏曲とフーガを同日にやるとか、クレイジーだと思います。

加えて、マカベウスのユダの主題による変奏曲とかレア過ぎますし、フォルクマン(ブラームスの友人の作曲家/室内楽であれば多少録音があります)の歌の本とか存在すら知りませんでした。

しかも、それを鶴澤さんで聴けるという事で…大変楽しみにしていました。

さて、ソナタは主題の変奏を伴う三部形式です。乱暴ですがひとまずそう言い切ってみると、クラシック音楽の器楽曲における変奏曲の重要性が見えてくるのでは無いでしょうか。なので、変奏曲を通じてヘンデルからフーガを伴う(※2)ブラームスまで辿るのは、慧眼だと思います。普通はやらんけどw

鶴澤さんの演奏は、とても素晴らしいものでした。丁寧なペダリングが印象的だったフォルクマン、技術に溺れず繊細な響きを失わなかった圧巻のブラームス。

そして、小バッハの自由ファンタジーは今まで聴いたモダンピアノによる演奏では、これ以上は無かったように思います。難しいと言うよりも、正解も無ければお手本も中々見つからないような曲をよくぞ。あと一歩、自由と幻想の世界を推し進めてくれていたら、泣いてしまっていたかもしれません。

クラヲタである自覚はあるものの音楽に関してはダンゴムシが石の下に潜むようにしてひっそりと過ごしていますが、こればっかりは這い出して言わざるを得ません。とりあえず聴きに行って!

(※1)即興演奏の大家であったC.P.Eバッハが、恐らくは自身の即興を書き移した自由ファンタジーを“変奏曲”とするかは微妙です。

当時は即興演奏の事を“ファンタジーレン”と言っていましたので、タイトルを素直に読めば「自由な即興曲」となります。

ただし、不規則に循環する冒頭のテーマと、テーマとの緩い関連を感じさせるフレーズの数々、突然登場してしれっと居座る新しいテーマなど、ソナタ形式を予感させるような姿は、やはり変奏曲の流れにあると思います。

なお、こういった瑣末な事柄を除いて虚心坦懐に向き合うと、ほぼ現代音楽に聴こえます。クレイジー。

(※2)一応フーガの体裁を取っていますが、バチバチにテーマを発展させて変奏に変奏を重ねており、このフーガ単体で結構なスケールの変奏曲となっています。

しかしながら、その実態はほぼソナタです。C.P.Eバッハとはまた違ったベクトルで変な領域に踏み込んでいるのですが、こういった瑣末な事柄を覗いて虚心坦懐に向き合うと、とてもロマンチックな名曲に聴こえます。

伝わりにくいのですが、かなりクレイジー。